di Alessio Bertini

Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra, ricorrenza istituita nel 1970 che quest’anno compie cinquant’anni. Le Nazioni Unite celebrano questa giornata per promuovere a livello globale l’impegno verso gli obiettivi di eco-sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici, tra i principali punti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Anche la Fondazione Palazzo Strozzi si è impegnata nel corso degli anni a promuovere una riflessione sul rapporto tra lo sviluppo della società umana e il rispetto dell’ambiente naturale, attraverso mostre come quella in corso di Tomás Saraceno e numerose iniziative per la scuola.

È il caso di Educare al presente, che dal 2011 propone percorsi di approfondimento e laboratori tenuti nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Toscana. L’iniziativa, nata grazie al sostegno di Regione Toscana, negli ultimi anni ha trovato la fondamentale partnership di Publiacqua e di Water Right Foundation. Grazie a questa collaborazione nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, nonostante la sospensione imposta dall’emergenza sanitaria in corso, circa 700 studenti tra i 16 e i 19 anni hanno partecipato a una serie di incontri incentrati sul tema dello sviluppo sostenibile e sullo sfruttamento delle risorse naturali come l’acqua.

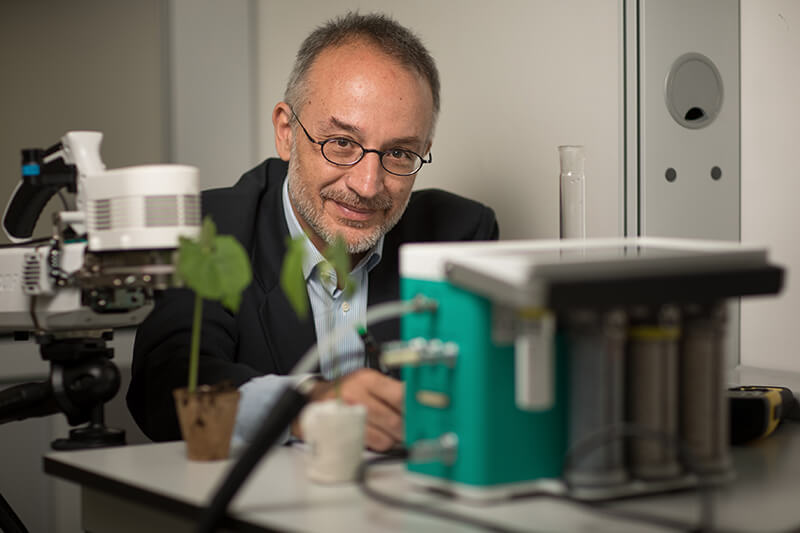

Il progetto affronta una questione decisiva per il nostro futuro e allo stesso tempo complessa e ricca di punti di vista e possibilità di confronti interdisciplinari. Proprio per questo, in accordo con i nostri partner e contando sulle reciproche competenze, abbiamo adottato un approccio su un doppio livello: quello tecnico-scientifico e quello artistico. Ogni percorso nelle classi inizia con l’analisi di un problema concreto, come la gestione consapevole delle risorse e dei consumi idrici di un territorio, condotta dagli esperti di Publiacqua e Water Right and Energy Foundation, fornendo un quadro sintetico ma concreto delle questioni da cui vogliamo far partire la riflessione, basato sulla discussione di casi vicini al territorio.

Impianto sul lago artificiale di Bilancino

Fonte: Publiacqua

A questo incontro seguono altri appuntamenti, in cui la riflessione cambia prospettiva adottando lo sguardo e il linguaggio degli artisti che da sempre trovano nella natura la fonte primaria di ispirazione del proprio lavoro. L’artista Elena Mazzi ci ha aiutato a progettare un laboratorio basato sulle opere di importanti artisti e architetti, come Marjetica Potrč e Yona Friedman, che insieme agli esempi di Olafur Eliasson, Superflex, Simon Starling, hanno sollecitato lo sguardo e il pensiero dei partecipanti sull’argomento, spesso mettendo in discussione le facili retoriche che si sono prodotte nel tempo intorno al dibattito ambientalista.

Un incontro presso l’Istituto Statale Superiore “Ernesto Balducci” di Pontassieve.

Foto: Giulia Del Vento

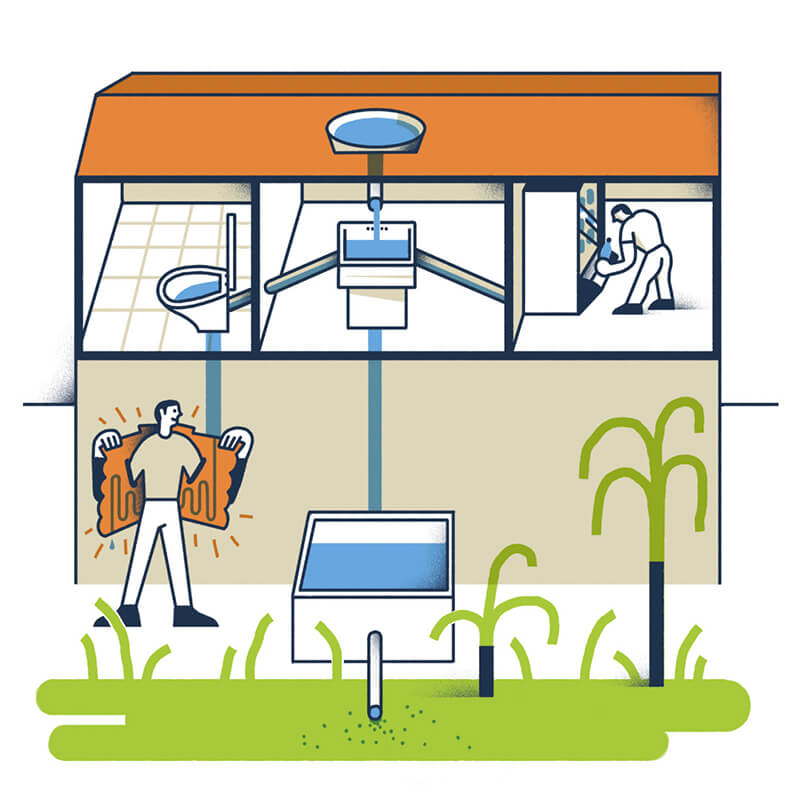

Con l’aiuto di questi stimoli abbiamo chiesto agli studenti di osservare, leggere e re-immaginare le loro stesse scuole per stabilire nuovi punti di equilibrio tra le esigenze della vita scolastica e quelle dell’ecosistema naturale in cui si inserisce, dando forma a ciò che abbiamo definito architetture/paesaggio, soluzioni organizzative a metà strada tra un organismo vivente e un’infrastruttura. Ogni classe ha prodotto diversi progetti basati sul ripensamento dell’uso dell’acqua nella propria scuola, stimolati dalla libertà immaginativa e dallo sguardo critico che caratterizza il lavoro degli artisti scoperti nel corso delle attività e facendo propria l’esigenza di pensare tramite la forma e il gesto creativo, l’esagerazione e il paradosso.

La perdita di un lavandino diventa l’opportunità per irrigare una fioriera, le lacrime causate da un’insufficienza possono essere riutilizzate per ottenere il sale per la mensa degli insegnanti, la pozza d’acqua che ristagna in cortile dopo un acquazzone suggerisce la possibilità di progettare una piscina da usare per il tempo libero. Le idee fluiscono producendo inaspettate sinergie tra l’ottimizzazione della risorsa idrica dettata da esigenze di risparmio e uno sguardo poetico che affronta la realtà con un distacco che è solo apparente. Tutti i progetti prodotti dalle singole classi sono stati messi a sistema in un unico grande elaborato che riprogetta la scuola in una nuova relazione con la natura, in cui l’acqua ha il ruolo di protagonista.

Un incontro presso l’Istituto Statale Superiore “Ernesto Balducci” di Pontassieve.

Foto: Giulia Del Vento

Realizzati con materiali poveri di recupero, gli elaborati sono stati tradotti dal disegnatore Nicola Giorgio in animazioni e tavole illustrate. Ogni tavola descrive una proposta di ripensamento di una struttura scolastica, la cui realizzabilità è in bilico tra il possibile e l’impossibile.

Un esempio è il progetto della 4°G dell’Istituto Benvenuto Cellini di Firenze in cui l’acqua, oltre ai lavandini, alimenta una fontana che riconfigura il cortile della scuola ma garantisce anche la crescita, più o meno controllata, di piante e arbusti capaci di impossessarsi di un water o di alcuni arredi lasciati incautamente all’aperto. Si aggiunge al quadro una struttura in fiamme sullo sfondo, immagine inquietante ispirata da degli annerimenti sospetti individuati dagli studenti sul tetto di una struttura che confina con l’edificio scolastico principale, scoperta nel corso della fase di ricerca che fa parte dell’iter dell’attività. Non ci è dato capire fino in fondo che ruolo abbia l’acqua nell’incendio, forse contribuisce in modo diverso alla distruzione dell’edificio oppure ne difende la temporanea stabilità spegnendo in parte le fiamme, ma è certo che agli occhi degli studenti la stessa acqua, insieme alle particelle di materiale carbonizzato, possa risalire nell’atmosfera grazie al calore prodotto dall’evento per poi riversarsi sotto forma di pioggia ed essere finalmente depurata dalle sue scorie, rientrando così nel suo ciclo naturale.

La rielaborazione di Nicola Giorgio del progetto presentato dalla classe 4°G dell’Istituto Superiore Bevenuto Cellini di Firenze

Razionalità e libera immaginazione, progetto e casualità, dimensione emotiva ed esigenze di funzionalità accompagnano la riflessione creativa dei partecipanti ai percorsi di Educare al presente dedicati al rapporto tra attività umane e ambiente naturale. Durante le fasi dei diversi incontri l’analisi, l’intuizione e il progetto prendono in prestito gli stimoli e gli strumenti dell’arte aprendo a risultati e scenari di trasformazione inaspettati, come il futuro che ci attende. Abbiamo approfittato della Giornata Mondiale della Terra per raccontare questo progetto e per ricordare che la pandemia non è l’unica sfida con cui siamo chiamati a confrontarci come società globale.

In questi giorni stiamo terminando di raccogliere i report realizzati da tutte le classi che hanno potuto partecipare nel corso di questo anno scolastico e che serviranno a realizzare le tavole illustrate di cui qui proponiamo una piccola selezione. Tutti i materiali illustrati saranno raccolti a questa pagina dove è possibile trovare altre informazioni sul progetto Educare al presente e sulla collaborazione tra Palazzo Strozzi, Publiacqua e Water Right Foundation.

La rielaborazione di Nicola Giorgio del progetto presentato dalla classe 5°I del Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia

La rielaborazione di Nicola Giorgio del progetto presentato dalla classe 3°DL del Liceo Pascoli di Firenze

In copertina: Olafur Eliasson, Green river (dettaglio), 1998, Moss, Norvegia, 1998, Fonte: olafureliasson.net