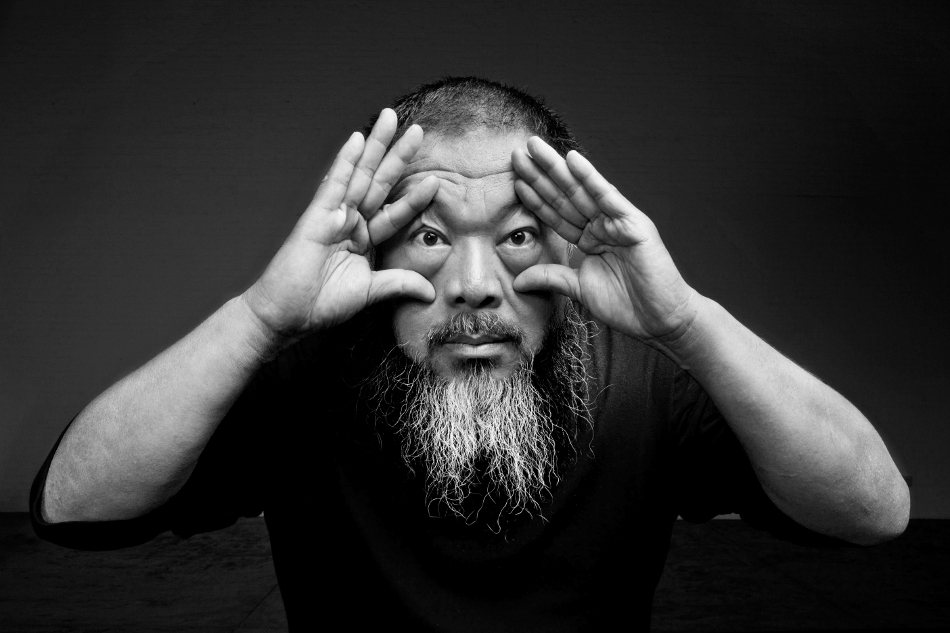

Ai Weiwei. Libero

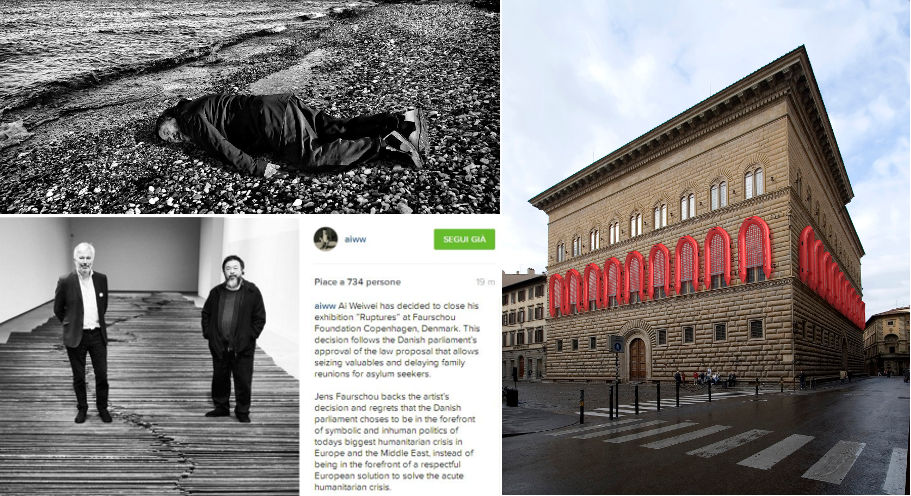

Artista dissidente e icona della lotta per la libertà di espressione, Ai Weiwei è noto a livello globale per l’unione di attivismo politico e ricerca artistica attraverso opere spettacolari e provocatorie. Protagonista di mostre presso i maggiori musei del mondo, Ai Weiwei ha invaso Palazzo Strozzi con lavori storici e nuove produzioni site-specific che coinvolgono tutto lo spazio: facciata, cortile, Piano Nobile e Strozzina. Per la prima volta Palazzo Strozzi è utilizzato come luogo espositivo unitario, creando un’esperienza inedita per i visitatori e permettendo all’artista cinese di confrontarsi con un contesto ricco di sollecitazioni rinascimentali. La mostra propone un percorso tra installazioni monumentali, sculture e oggetti simbolo della sua carriera, video e serie fotografiche dal forte impatto, consentendo una totale immersione nel mondo di Ai Weiwei. Si spazia dunque dai lavori del periodo newyorkese alle iconiche installazioni fatte di assemblaggi di materiali e oggetti, fino alle opere politiche e controverse che hanno segnato gli ultimi tempi della sua produzione, come i ritratti di dissidenti politici in LEGO o i progetti sulle migrazioni nel Mediterraneo.

FACCIATA

1. Facciata

L’installazione Reframe (Nuova cornice), pensata per la facciata di Palazzo Strozzi, nasce dall’impegno dell’artista sul fronte della migrazione e dei rifugiati. La serie di ventidue gommoni di salvataggio arancioni circonda le finestre del Piano Nobile sulle due facciate di piazza Strozzi e via Strozzi. L’installazione dà quindi vita a un’insolita decorazione del palazzo rinascimentale, creando una nuova cornice, un nuovo punto di vista, in un forte contrasto visivo e culturale, su uno dei simboli della storia dell’arte occidentale. Ai Weiwei vuole scuotere le coscienze per ricordare la tragedia vissuta da coloro che intraprendono un viaggio disumano verso le coste europee in fuga dalle distruzioni e dalle guerre. Le leggere imbarcazioni innestate sulla facciata ricordano le fragili strutture a cui i rifugiati si aggrappano in mare, ed evocano, insieme, come i migranti tentino di innestare se stessi su un altro luogo, in un ambiente sconosciuto quale è l’Europa.

CORTILE

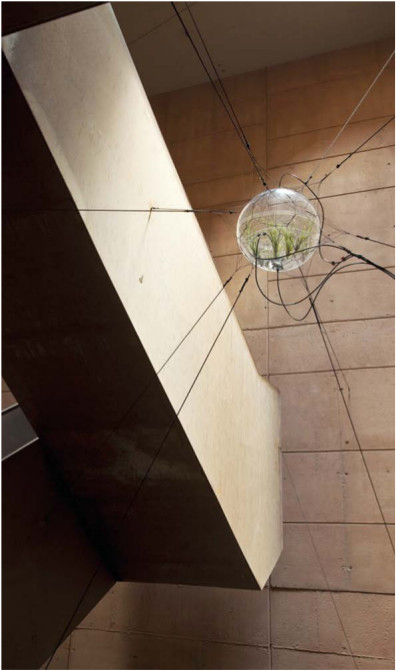

2. Cortile

L’installazione Refraction (Rifrazione) è costituita da cucine solari assemblate a formare un’ala. Presentata per la prima volta nel 2014 nell’isola di Alcatraz, la famosa prigione nella baia di San Francisco, quest’ala è simbolo di libertà, ma essendo pesante e ancorata a terra, è come immobilizzata. Per le dimensioni ingombranti e gli elementi taglienti comunica un senso claustrofobico che fa percepire la ristrettezza in cui vivono i detenuti. È dunque metafora della privazione della libertà, la stessa imposta ad Ai Weiwei, incarcerato nel 2011 dalla polizia in un luogo segreto per ottantuno giorni. L’opera allude anche alla situazione politica tibetana, essendo questi pannelli solari utilizzati in Tibet per cucinare e preparare il tè. Porcelain Vases with Bamboo Poles (Vasi di porcellana e canne di bambù) crea un contrasto tra due materiali tipicamente cinesi e la pietra tipica dell’architettura italiana. In particolare l’uso del bambù, apparentemente fragile ma in realtà fortissimo grazie alla sua elasticità e perciò tradizionalmente usato nell’edilizia, amplifica le relazioni e le diversità da un punto di vista storico-architettonico.

PIANO NOBILE

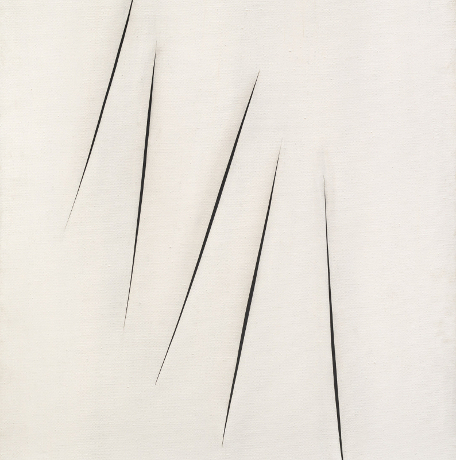

3. Forever

L’installazione Stacked (Impilate), presentata in un allestimento site-specific per Palazzo Strozzi, assembla novecentocinquanta biciclette, mezzo di trasporto che è parte integrante dell’identità cinese. Declinata dal 2003 – quando fu presentata col titolo Forever – in diversi allestimenti, l’opera rinvia al ready-made con la Ruota di bicicletta di Duchamp del 1913. Ai Weiwei vuole sottolineare il problema dei trasporti, molto sentito in Cina, e del suo impatto sull’ambiente. Ma le biciclette hanno anche un altro significato per Ai Weiwei, perché nella sua infanzia possederne una significava la libertà di movimento. La marca utilizzata (“Forever”) era la più popolare in Cina dagli anni quaranta, quasi l’unica commercializzata quando l’artista era giovane. Stacked, separando le biciclette dalla loro funzione, le riconfigura come una sorta di labirinto simile alla rete di Internet ma, col suo carattere architettonico, allude anche a un arco trionfale o a un monumentale portale d’ingresso.

4. Sichuan

Alle 14,28 del 12 maggio 2008 un terremoto di magnitudo 8.0 gradi sulla scala Richter provoca nel Sichuan circa settantamila vittime. Migliaia di studenti muoiono nel crollo delle scuole, collassate a causa dei materiali scadenti utilizzati. Ai Weiwei si reca sul posto e comincia un’inchiesta che lo porterà a denunciare le responsabilità del governo cinese in quella tragedia e i tentativi di insabbiamento. La memoria del dramma è cristallizzata in una serie di opere come Snake Bag (Borsa serpente), formato da 360 zaini scolastici cuciti a formare un serpente, che ricorda i moltissimi oggetti appartenuti alle giovani vittime ritrovati dall’artista nelle macerie. Rebar and Case (Tondino e cassa) è costituita da contenitori in pregiato legno huali con riproduzioni in marmo bianco dei tondini in ferro rinvenuti contorti tra le macerie. I contenitori evocano le bare e la forma stravolta rispecchia gli oggetti che conservano.

5. Wood

Fin dal suo ritorno in Cina nel 1993 dagli Stati Uniti, Ai Weiwei inizia a interessarsi alle antichità e all’antiquariato. Colleziona mobili e parti di templi delle dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911) abbattuti per essere sostituiti da nuove costruzioni. Nei lavori in legno Ai Weiwei reinterpreta la tradizione cinese: armonia di proporzioni e tecnica che non prevede l’uso di chiodi, viti o colla, ma solo di raffinati incastri. Map of China (Mappa della Cina) è una scultura-puzzle formata da legni che simboleggiano la diversità etnica e culturale di un Paese che, pur restando unitario, rappresenta la fusione di un’enorme massa di individui. Ai Weiwei è fedele agli antichi valori formali, ma li stravolge: nei due tavoli, esaltandone il nonsense, è ricostruita e modificata la struttura, lasciando però intatta la patina originaria. Grapes (Grappolo) unisce trentaquattro sgabelli – oggetti tra i più tipici della vita popolare cinese – e sfida la gravità in una composizione che prolifera ripetendo il modulo iniziale, come avviene nelle megalopoli. The Animal That Looks like a Llama but is Actually an Alpaca (L’animale che sembra un lama ma è un alpaca) è una intricata carta da parati decorata dal logo di Twitter, da un alpaca, oltre che da videocamere di sorveglianza, catene e manette per ricordare la detenzione di Ai Weiwei nel 2011. Il curioso titolo allude al gergo usato in Cina per evitare la censura su Internet.

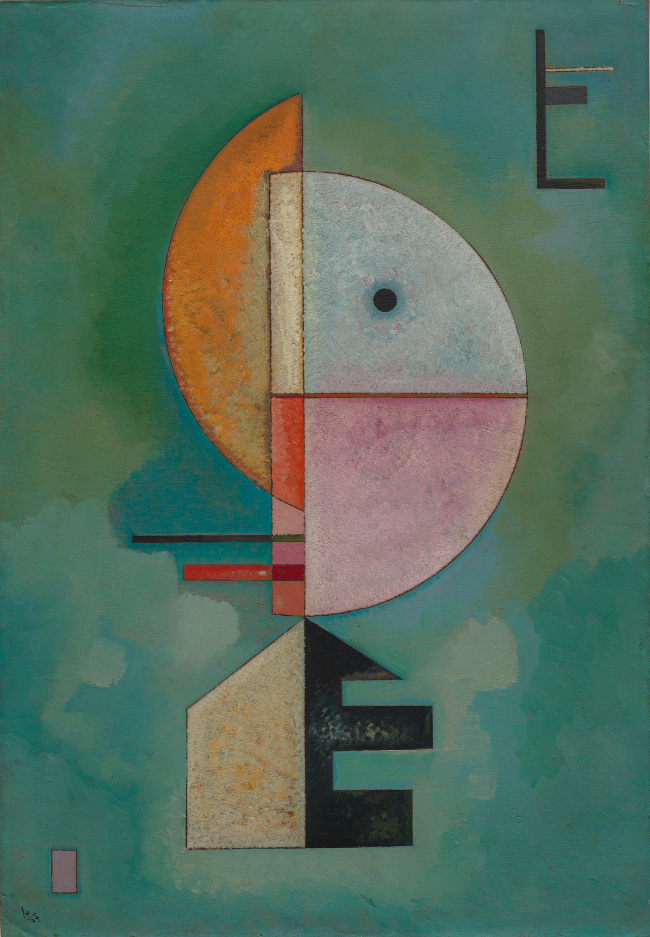

6. Renaissance

La sala è dedicata alla rilettura del Rinascimento italiano da parte di Ai Weiwei: i poliedri Divina Proportio (Divina proporzione) e Untitled – Wooden Ball (Senza titolo – Palla di legno) evocano i disegni eseguiti da Leonardo da Vinci per illustrare il trattato De divina proportione di Luca Pacioli del 1497, anche se prima fonte d’ispirazione è uno dei giochi dei gatti che popolano il suo studio di Pechino. Un doppio piano, alto-basso, che insieme a quello antico-moderno, naturale-tecnologico, è caratteristico del linguaggio dell’artista. I ritratti in LEGO proseguono la serie dedicata ai dissidenti politici. Per Palazzo Strozzi Ai Weiwei ha scelto quattro personaggi del passato legati a Firenze che hanno subito privazioni della libertà. Si tratta di Dante, l’esiliato per eccellenza della storia letteraria italiana; di Filippo Strozzi, bandito per venti anni – come il padre di Ai Weiwei – dai Medici e che al ritorno in patria costruì il Palazzo in cui ha sede la mostra; di Girolamo Savonarola, figura discussa, giustiziato per l’opposizione al regime mediceo e alla Chiesa di papa Borgia; di Galileo, scienziato incarcerato e processato per aver difeso le proprie idee. Volti che, nelle tinte non realistiche dei mattoncini, diventano immagini ludiche o pop.

7. Objects

Questi oggetti, nonostante l’uso di materiali preziosi e tecniche raffinate, sono legati ad abusi di diritti umani e alla censura. In passato il ruyi era uno scettro. L’artista ne ha interpretato la forma usando la porcellana, il materiale più delicato della tradizione cinese, per affrontare il tema del mercato degli organi umani – a cui alludono le interiora di pollo – di cui la Cina pare avere il triste primato. Le grucce e le manette ricordano la prigionia di Ai Weiwei, arrestato il 3 aprile 2011 dalla polizia e detenuto per ottantun giorni in un luogo segreto. Nella cella non c’era spazio per la biancheria pulita e l’artista ha ottenuto dalle guardie sei grucce di plastica su cui appendeva la biancheria che lavava quotidianamente. Nel corso della prigionia Ai Weiwei è stato interrogato più di cinquanta volte, mentre era incatenato con manette a una seggiola. Questi oggetti che hanno segnato la sua detenzione sono stati poi realizzati in materiali pregiati: le grucce in cristallo e legno huali, le manette in giada, elevando questi oggetti d’uso e facendoli diventare simboli di oppressione.

8. Jingdezhen

Nel lavoro di Ai Weiwei si fondono riferimenti alla storia cinese passata e presente e, riallacciandosi all’antica produzione autoctona, l’artista crea oggetti in porcellana realizzati artigianalmente a Jingdezhen, antica capitale di questo genere di fabbricazione. The Wave (L’onda) ricorda le opere della dinastia Yuan in cui l’acqua è rappresentazione ricorrente, e rinvia anche alle stampe giapponesi, soprattutto all’Onda di Hokusai. Free Speech Puzzle (Puzzle della libertà di parola), è costituito da trentadue tasselli di porcellana dipinta a mano che riproducono la suddivisione della Cina in province, comprese quella di Hainan e quella, contesa, di Taiwan. Imitando la tradizione di scrivere su pendenti di vario materiale il nome della famiglia come buon auspicio, Ai Weiwei ripete su ogni pezzo del puzzle il motto “Free Speech”, che diventa quindi quello di tutta la Cina e di ogni suo cittadino. Remains (Resti) è la riproduzione in porcellana di resti umani scoperti in uno dei campi di lavoro in cui, all’epoca della Rivoluzione culturale, venivano rinchiusi i dissidenti come il padre di Ai Weiwei.

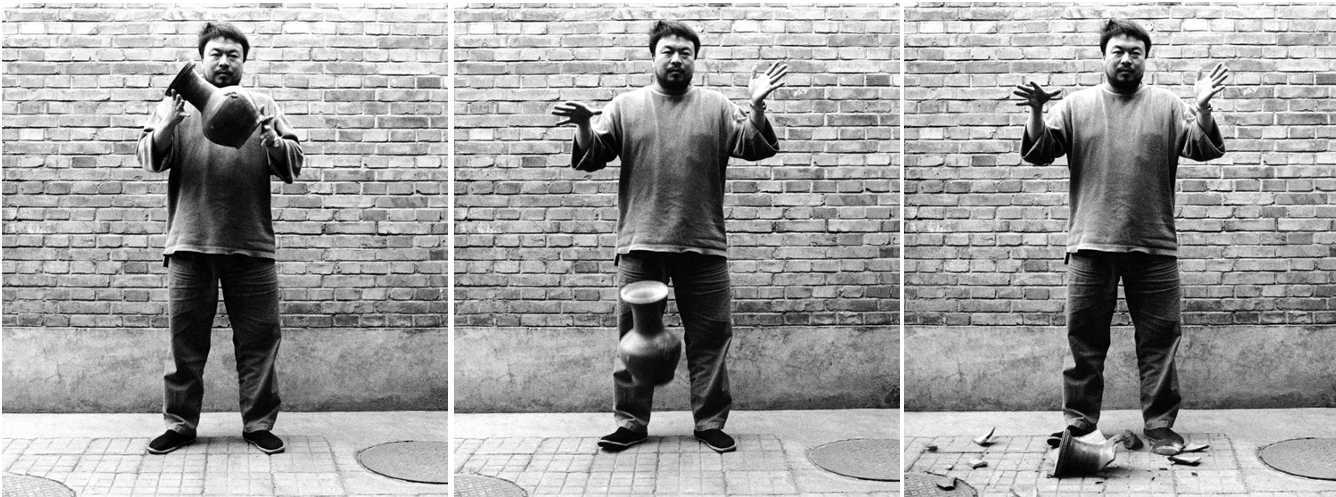

9. Vases

Fondamentale per il linguaggio di Ai Weiwei è il rapporto fra tradizione e modernità: attraverso la manipolazione di oggetti, immagini e metafore, l’artista mostra un rapporto ambivalente con il proprio paese, diviso tra senso d’appartenenza e ribellione. Dropping a Han Dynasty Urn (Distruzione di un’urna della dinastia Han) è una controversa e famosissima performance del 1995 che lo vede distruggere un’urna funeraria della dinastia Han antica di oltre duemila anni. Fissata in tre iconici scatti fotografici, viene qui riproposta in una versione in LEGO, medium che Ai Weiwei utilizza sempre più sovente negli ultimi anni. Colpisce l’espressione indifferente dell’artista, per sottolineare che è un atto consapevole di barbarie culturale, paragonabile alla distruzione dell’eredità storica cinese portata avanti dal governo con la Rivoluzione culturale. Su questa linea si inserisce anche la serie Han Dynasty Vases with Auto Paint (Vasi della dinastia Han con vernice per carrozzeria) in cui l’artista immerge antichissimi vasi neolitici in latte di vernice per carrozzeria annullandone il valore storico e culturale, e trasformandole al contempo in opere contemporanee.

10a. Study of Perspective

Al 1995 risale la prima serie di fotografie Study of Perspective (Studio prospettico) ambientata in piazza Tienanmen a Pechino. Le quaranta fotografie – suddivise in questa sala e nella prossima – sono accomunate dal suo braccio sinistro sollevato con il dito medio alzato, davanti a monumenti mondiali altamente simbolici come la Casa bianca, la Gioconda, la Tour Eiffel, gli skyline di Hong-Kong e New York, piazza San Marco, il Colosseo o la Sagrada Família. Con il gesto profanatorio Ai Weiwei vuole attirare l’attenzione dell’osservatore affinché metta in discussione il proprio atteggiamento nei confronti di governi, istituzioni e persino della cultura. In occasione di questa mostra l’artista ha realizzato una nuova immagine della serie Study of Perspective, in cui il dito medio è sollevato contro Palazzo Strozzi. Collegata alla serie è la carta da parati Finger (Dito) in cui viene reiterata ossessivamente la provocazione.

10b. Blossom and Grass

Con le mattonelle in porcellana Blossom (Sbocciato) l’artista richiama, attraverso l’uso della tecnica artistica cinese per eccellenza, la campagna detta dei “Cento fiori”, che nel 1956 ha rappresentato un breve momento di apertura da parte del governo nei confronti della libertà di espressione. Come molte produzioni di Ai Weiwei ha richiesto il lavoro di numerose maestranze, al pari di Iron Grass (Erba d’acciaio), formata da ciuffi di erba in ghisa. La parola cinese per erba, cao, è anche un’imprecazione, e viene usata in Cina su Internet per eludere la censura. Questa installazione è altresì associata a Caochangdi, il distretto artistico nella zona nord-est di Pechino dove Ai Weiwei ha il suo studio.

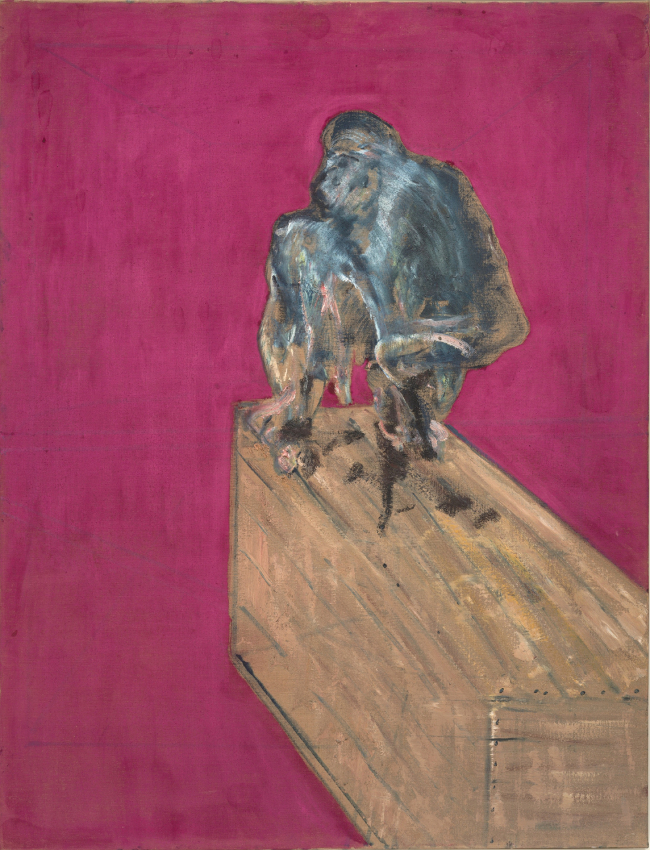

11. Mythologies

La sala è dedicata a figure della cultura cinese. Le creature di seta e bambù sono ispirate a Shanhaijing (Il classico dei monti e dei mari), testo di geografia fantastica antico di oltre duemila anni, che Ai Weiwei non ha potuto leggere da bambino poiché vietato al pari di altri libri. Per fabbricare le figure l’artista si è ispirato ai disegni e agli aquiloni che creava da piccolo e ha coinvolto artigiani specializzati. Taifeng è il grande vento, che ha apparenza umana e coda di tigre, Feiyu il pesce volante, Huantouguo l’uomo-uccello. Anche la serie Zodiac Heads (Teste dello Zodiaco), formata da dodici teste in bronzo degli animali dell’astrologia cinese, riconduce alla cultura ancestrale di Ai Weiwei. L’artista ha voluto esporre Monkey (Scimmia) per ricordare che il 2016 è l’anno della Scimmia, segno instabile per eccellenza. Le figure, in origine parte di un orologio ad acqua concepito da gesuiti europei nel ’700 per il Palazzo d’Estate, furono trasferite poi nello Yuangminyuan, il Giardino della luminosità perfetta di Pechino. Saccheggiate da truppe francesi e britanniche nel 1860 durante la seconda guerra dell’oppio, sono state in parte ritrovate e riportate in Cina. Con quest’opera Ai Weiwei riflette sul passato coloniale, sulle distruzioni della modernità, su furti, restituzioni e valore delle opere d’arte.

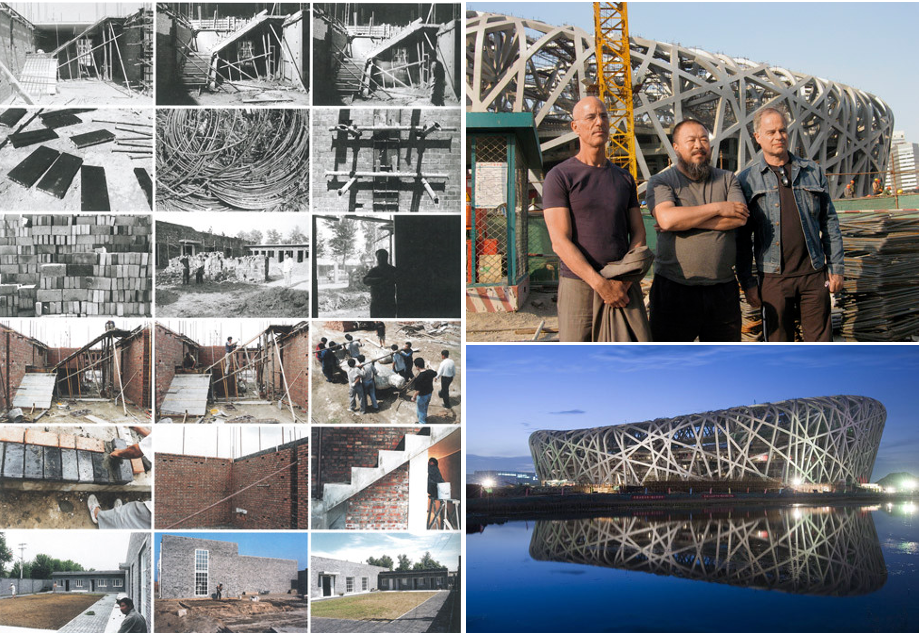

12. Shanghai

Nel 2008 Ai Weiwei viene invitato dalle autorità di Shanghai a costruire uno studio a Malu Town. Quando lo studio è ultimato, nell’ottobre 2010, lo stesso governo municipale, a causa dell’attività politica, dichiara che è stato costruito senza i necessari permessi e stabilisce che venga demolito. Ai Weiwei invita così molte persone via Internet a partecipare a una festa il 7 novembre 2010, per celebrare contemporaneamente l’ultimazione dello studio e la sua demolizione. Per impedirgli di essere presente al party viene messo agli arresti domiciliari a Pechino: gli ottocento ospiti mangiano granchi di fiume, in cinese he xie, dal suono simile alla parola che indica “armonia”, slogan del governo, ma che ha anche assunto il significato di “censura”. Per questa mostra Ai Weiwei ha accatastato millecinquecento granchi in porcellana, ricordando che in Cina questi crostacei hanno una lunga tradizione iconografica L’11 gennaio 2011 lo studio viene raso al suolo senza preavviso. Le autorità cercano di impedirgli l’accesso durante la demolizione, ma l’artista riesce a salvare parti dell’edificio, che utilizza per creare Souvenir from Shanghai (Souvenir da Shanghai) cemento e macerie di mattoni posti a incorniciare il telaio di un letto della dinastia Qing.

STROZZINA

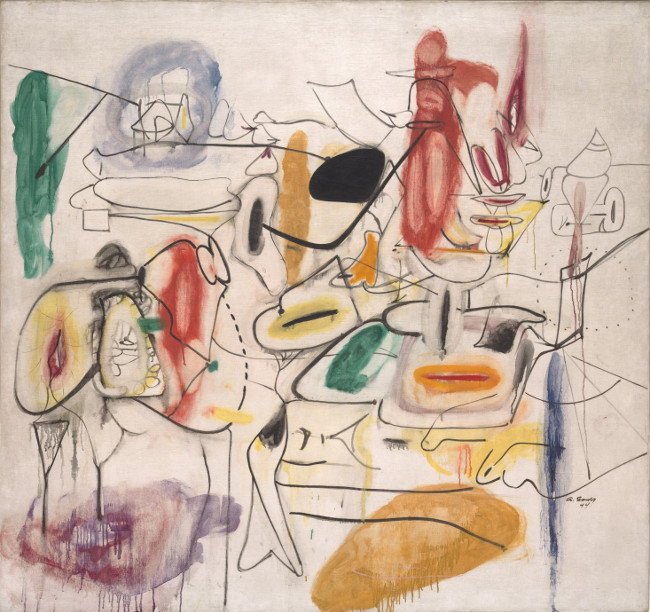

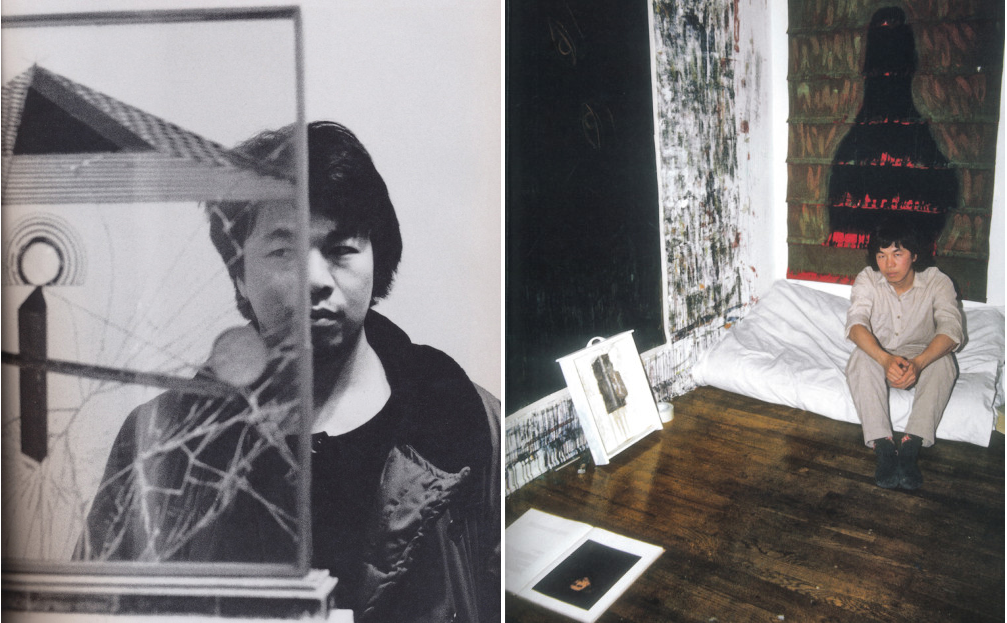

13. New York

Attratto dall’Occidente, nel febbraio 1981, a ventiquattro anni e con trenta dollari in tasca, Ai Weiwei si trasferisce negli Stati Uniti, prima per studiare inglese a Philadelphia e Berkeley, e poi a New York, dove entra alla Parsons New School for Design, al Greenwich Village. L’abbandona ben presto, spinto da quell’insofferenza verso le istituzioni che caratterizza la sua personalità. Frequenta musei e gallerie ed è influenzato da Marcel Duchamp, Andy Warhol e Jasper Johns. Gli oggetti esposti rinviano ai ready-made di Duchamp, il dipinto alle Cinque bottiglie di Coca Cola di Andy Warhol. Datano al periodo americano migliaia di fotografie in bianco e nero, quasi un blog ante litteram, con cui l’artista ha documentato i momenti di questa vita bohémien. Il suo appartamento diventa punto di incontro per gli artisti cinesi, per lo più dissidenti, che vivono negli USA, e Ai Weiwei rappresenta un collegamento tra intellettuali dei due mondi. Per mantenersi fa i lavori più svariati: contribuiscono al suo sostentamento i ritratti che esegue a Times Square e diviene leggendaria la sua abilità nel gioco del blackjack.

14. Disturbing the Peace

Il 12 agosto 2009, alla vigilia del processo a Chengdu contro l’attivista Tan Zuoren, processato per la sua attività legata all’inchiesta sulla morte di migliaia di scolari nel terremoto del Sichuan, Ai Weiwei, venuto da Pechino a deporre in suo favore, viene trattenuto dalla polizia nella sua camera d’albergo, interrogato e picchiato. Inoltre non gli viene consentito di lasciare l’albergo per recarsi in tribunale a testimoniare. Tutti questi momenti, filmati o registrati dall’artista, sono stati riuniti nel documentario Lao Ma Ti Hua (Disturbare la pace). In settembre, mentre si trova a Monaco di Baviera per allestire alla Haus der Kunst la mostra So Sorry, deve essere operato d’urgenza per emorragia celebrale, causata probabilmente dai colpi ricevuti dalla polizia a Chengdu.

15. 258 Fake

L’uso dei nuovi media è uno dei principali tratti distintivi dell’opera di Ai Weiwei e Internet è il suo maggior mezzo di espressione. È nel 2005 che Ai Weiwei si apre a questa nuova forma di comunicazione quando inizia a tenere un blog. 258 Fake riunisce su 12 monitor 7677 fotografie scattate fra il 2003 e il 2011 a documentare – quasi ossessivamente – vita quotidiana e produzione artistica. Il titolo si riferisce allo studio di Pechino di Ai Weiwei, FAKE Design, al numero 258 di Caochangdi. La video-installazione riunisce immagini pubblicate sul suo blog. L’opera attesta anche il proliferare delle immagini nell’età dei media digitali.

16. Beijing East Village

Al ritorno in Cina nel 1993 Ai Weiwei trova una situazione mutata in seguito ai fatti del 1989 e alle stragi di piazza Tienanmen: alla liberalizzazione, anche in campo culturale, guidata da Deng Xiaoping del decennio 1979-1989, è seguita infatti la repressione della libertà. Gli artisti si riuniscono in modo semiclandestino e Ai Weiwei è uno dei fondatori dell’East Village nella periferia di Pechino, una comunità ispirata a quella di Manhattan cui aderiscono fotografi, musicisti, performer. Le immagini ne attestano l’attività. Crystal Cube (Cubo di cristallo) appartiene alla serie con cui Ai Weiwei – traendo ispirazione dalla scultura minimalista degli anni sessanta – ripropone un cubo utilizzando i materiali della tradizione cinese: tè, ceramica, marmo, ebano. Crystal Cube, del peso di oltre due tonnellate, è stata la riproduzione più complessa realizzata finora.

17. Leg Gun

Nel giugno del 2014 Ai Weiwei ha postato su Instagram una fotografia, in pantaloncini corti e calzini neri, in cui imbraccia la gamba come se si trattasse di una pistola. Ha accompagnato l’immagine con le parole “Beijing Anti-Terrorism Series”. Il gesto è diventato virale ed è stato ripreso da migliaia di follower in chiave politica, ironica o artistica. L’opera comunica lo stile tipico della protesta online in Cina, in cui il dissenso è espresso in modo indiretto e sotteso.

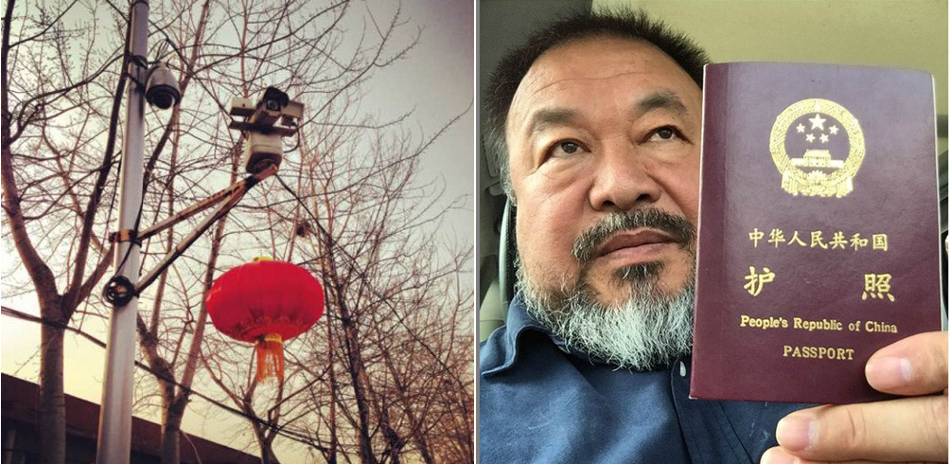

18. Surveillance

Photographs of Surveillance (Fotografie di sorveglianza) riunisce una serie di fotografie pubblicate sul numero 43 della rivista FOAM “Freedom of Expression under Surveillance”, realizzato da Ai Weiwei in qualità di “guest editor”. Le fotografie sono state scattate negli anni dall’artista per documentare la propria vita. Le immagini mostrano la stretta vigilanza a cui Ai Weiwei è stato sottoposto dalle autorità cinesi, ma illustrano anche un punto di vista ribaltato, testimoniando la volontà dell’artista di tenere d’occhio quelli che lo sorvegliano. Tema ricorrente nella sua opera è la reinterpretazione, ispirata a Duchamp, di semplici oggetti di uso quotidiano che – tradotti in materiali pregiati quali marmo e cristallo – diventano simboli e icone. Al controllo dei cittadini da parte della politica allude Taxi Window Cranck, una maniglia di finestrino dei taxi di Pechino, analoga a quelle rimosse per impedire ai manifestanti di lanciare volantini dalle auto. Il video Discard the old path of closed doors and rigidity and reject evil attempts to change the Party’s banner (Abbandonare la vecchia politica delle porte chiuse e della rigidità e respingere i funesti tentativi di cambiare la bandiera del partito) ripercorre la vicenda. Mask (Maschera), altra opera ispirata ai problemi della Cina di oggi, è una maschera antigas appoggiata su una lastra tombale, scolpite in un unico blocco di marmo, per sottolineare il fortissimo inquinamento prodotto dalla rapida industrializzazione cinese. Tyre (Pneumatico) è invece parte della più recente ricerca di Ai Weiwei e richiama i salvagente – anche di fortuna – abbandonati sulle spiagge di Lesbo.

19. The Fake Case

Il film, del regista danese Andreas Johnsen, documenta la battaglia di Ai Weiwei contro il governo cinese. Segregato dalla polizia per oltre due mesi, viene rilasciato nel giugno 2011, accusato di frode fiscale commessa dal suo studio FAKE Design e multato per una cifra milionaria in dollari. Simpatizzanti organizzano una sottoscrizione popolare per raccogliere i soldi necessari per pagare la sanzione. Gli viene anche ritirato il passaporto, impedito di lasciare Pechino, proibito di pubblicare articoli su Internet e di parlare con la stampa. Il titolo del film allude al nome dello studio, ma anche a Fake nel senso di finzione, per sottolineare che si tratta di una montatura del governo relativa a un reato che non esiste. Il docu-film racconta altresì la creazione di S.A.C.R.E.D., opera – presentata in anteprima alla Biennale di Venezia del 2013 – che riproduce la prigionia di Ai Weiwei attraverso grandi diorami.

20. Selfie

Nel 2005 Ai Weiwei si apre a una nuova forma di espressione: su richiesta del portale cinese SINA inizia a tenere un blog su Internet e lo correda di fotografie per documentare attività artistica e vita personale, utilizzando la piattaforma per esprimere le sue idee sull’arte, l’architettura, la politica e la cultura. La sua denuncia contro il governo assume toni sempre più espliciti e duri a seguito del terribile terremoto del 2008. Nel maggio 2009 pubblica un elenco di nomi di bambini morti nel sisma, ma il blog – che raggiunge centomila contatti il giorno – è oscurato dal governo cinese. Passa dunque a Twitter e nei quattro anni successivi pubblica oltre centomila tweet, raggiungendo centinaia di migliaia di follower. I suoi interventi sui social media (dal 2009 è anche attivissimo su Instagram) col tempo assumono la valenza di una nuova forma d’arte. Ha affermato infatti: «Penso che l’arte non avrà nessun tipo di futuro se non riuscirà ad adattarsi alla tecnologia e alla vita di oggi».

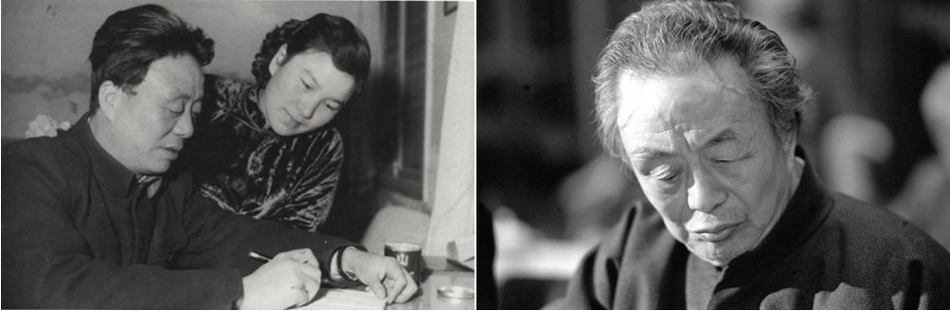

I genitori di Ai Weiwei Ai Qing e Gao Ying.

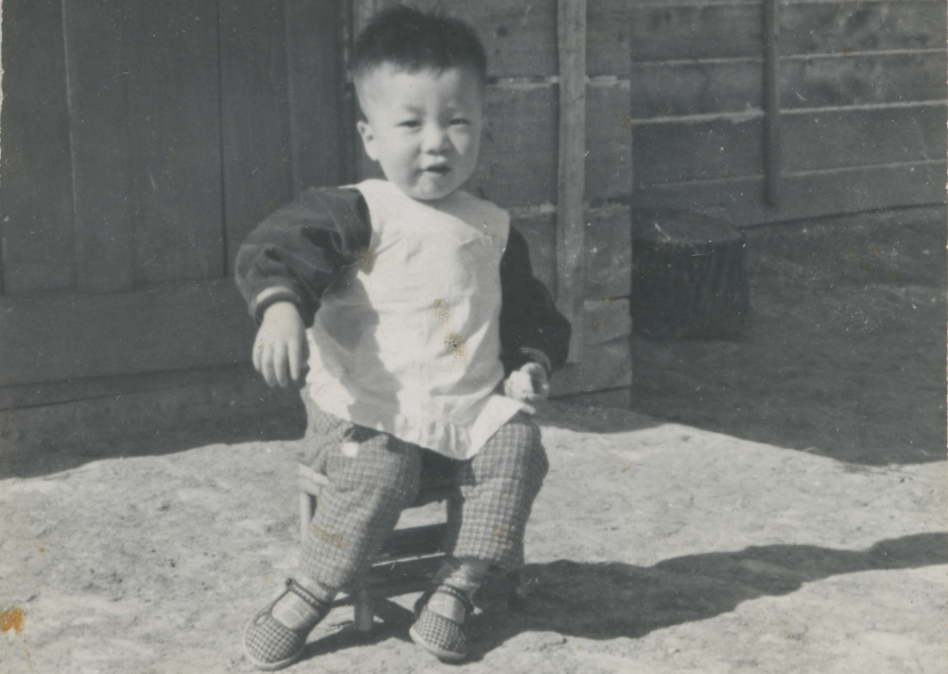

I genitori di Ai Weiwei Ai Qing e Gao Ying. Ai Weiwei a due anni, 1959.

Ai Weiwei a due anni, 1959.

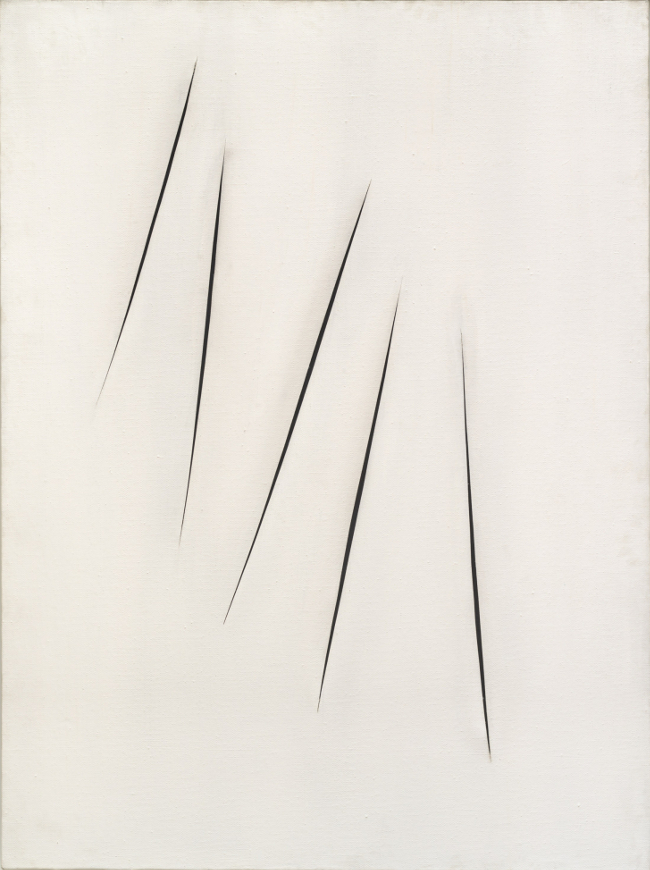

Dropping a Han Dynasty Urn, 1995. Courtesy of Ai Weiwei Studio.

Dropping a Han Dynasty Urn, 1995. Courtesy of Ai Weiwei Studio.

A sinistra in alto: Ai Weiwei è ritratto dal fotografo Rohit Chawla in una posa che richiama l’immagine di Alan Kurdi.

A sinistra in alto: Ai Weiwei è ritratto dal fotografo Rohit Chawla in una posa che richiama l’immagine di Alan Kurdi. A sinistra: Ai Weiwei con l’installazione Sunflower Seeds alla Tate Modern di Londra, 2010.

A sinistra: Ai Weiwei con l’installazione Sunflower Seeds alla Tate Modern di Londra, 2010. A sinistra: la costruzione della casa-studio di Ai Weiwei al numero 258 nel villaggio di Caochangdi.

A sinistra: la costruzione della casa-studio di Ai Weiwei al numero 258 nel villaggio di Caochangdi. A sinistra: telecamere di sorveglianza davanti allo studio di Ai Weiwei.

A sinistra: telecamere di sorveglianza davanti allo studio di Ai Weiwei.